Alle wichtigen Informationen zum Gymnasium

Das Gymnasium ist der direkte Weg zur Matura. Matura bedeutet «Reifeprüfung» und bildet den Abschluss dieser höheren Schulausbildung. Nach der vierjährigen Schulzeit können unsere Schülerinnen und Schüler ein Studium an einer Hochschule beginnen oder andere anspruchsvolle Ausbildungen und Berufswege beschreiten.

Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Informationen zum Erstkontakt und zur Aufnahme an unsere Schule, zum Aufbau der Ausbildung und zum vielfältigen Fächerangebot. Ausserdem zeigen wir auf, welche Möglichkeiten unseren ehemaligen Studiernden offenstehen.

Neben der regulären gymnasialen Ausbildung führen wir Spezialabteilungen mit besonderen Bestimmungen – bitte beachten Sie hierzu die Navigation links.

Ist die Kanti etwas für mich?

Ja, wenn Sie…

- Schritt für Schritt das Erwachsenenleben kennenlernen wollen: In unserem Unterricht werden Sie gesiezt – und mit Vornamen angesprochen.

- nach der obligatorischen Schulzeit mehr wissen und entdecken wollen.

- beim Schuleintritt nicht älter als 18 Jahre alt sind.

- den notwendigen Notenschnitt vorweisen können.

- später studieren möchten.

- noch nicht direkt ins Berufsleben einsteigen wollen (schauen Sie sich auch das Angebot der Wirtschaftsmittelschule WMS und der Informatikmittelschule IMS an).

- mehr Zeit brauchen, um sich für eine Berufsrichtung entscheiden zu können.

- sich in verschiedene Fächer vertiefen wollen.

- Ihre Fächerauswahl jedes Schuljahr mehr mitgestalten möchten.

- bereit sind, sich selbst aktiv in den Unterricht einzubringen.

- wissenschaftliches Denken und Argumentieren kennenlernen wollen.

- bereit sind, eigenverantwortlich (Haus-)Arbeiten zu verfassen.

- verschiedene Theorien kennenlernen möchten.

- sich für komplexe Fragen interessieren und dafür verschiedene Lösungswege finden wollen.

- Lust haben, Freifächer auszuprobieren: Politische Bildung, Spanisch, Theater, Religion, Chor und viele weitere.

- Ihre Talente und Interessen entdecken und entfalten möchten.

- Leistungsport betreiben und gleichzeitig eine anspruchsvolle Ausbildung absolvieren möchten.

- zweisprachig unterrichtet werden wollen (Deutsch und Englisch).

- sich praktisch und theoretisch in naturwissenschaftliche Fächer vertiefen möchten.

- anderweitig begabt sind und gezielt gefördert werden wollen.

Wenn Sie mehrere Punkte mit Ja beantworten können, empfehlen wir einen baldigen Besuch bei uns. Kommen Sie vorbei: Wir haben verschiedene Angebote, bei denen Sie unsere Schule kennenlernen können.

Erstkontakt und Besuchsmöglichkeiten

Ein Besuch vor Ort gibt einen unmittelbaren Eindruck unserer Schulatmosphäre. An verschiedenen Anlässen stellen wir uns vor: Zukünftige Studierende und ihre Eltern können mit uns unkompliziert das Gespräch suchen und erhalten Antworten auf allfällige offene Fragen.

Besuchswoche Ende November / Anfang Dezember

Die beste Gelegenheit zum Schnuppern ist unsere Besuchswoche. Diese findet jeweils Ende November / Anfang Dezember statt. Wir zeigen den Alltag an der Alten Kanti und öffnen unsere Türen eine ganze Unterrichtswoche lang. Das Angebot richtet sich an interessierte zukünftige Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Begleitung ihrer Eltern.

- Daten: Alle Angaben zur Besuchswoche werden jeweils im Herbst in unserem Veranstaltungskalender publiziert

Individueller Schnupperhalbtag

Konnten Sie in der Besuchswoche nicht vorbeikommen? Möchten Sie gerne noch(mals) ein paar Stunden Unterricht an der Kanti erleben? Wir laden Sie alleine oder als Kleingruppe herzlich ein, individuell einen Halbtag an der Kanti zu verbringen. Auf Anmeldung stellen wir Ihnen gerne einen Halbtag (drei bis vier Lektionen) zusammen.

- Daten: jederzeit

- Anmeldung: mind. zwei Wochen vor dem Wunschdatum (Anmeldeformular)

Schnupperhalbtag mit Götti oder Gotte

Einen Halbtag mit vertrauter Begleitung können Sie auch selbst organisieren. Wenn Sie jemanden an der Alten Kanti persönlich kennen, fragen Sie, ob er ein Götti bzw. sie eine Gotte sein mag. So erleben Sie alleine oder in einer Kleingruppe den Schulalltag aus einer direkten Innenperspektive. Melden Sie sich bitte rechtzeitig an, inkl. Namen der Begleitung.

- Daten: jederzeit

- Anmeldung: erforderlich (email hidden; JavaScript is required)

Tage der offenen Türe im Frühjahr

Für Eltern, Geschwister, Ehemalige und weitere Zugewandte der Schule lassen wir jeweils im Frühjahr die Sechstagewoche nochmals aufleben. Eine optimale Gelegenheit für einen Blick ins Schulzimmer oder Labor, einen Besuch im Theater oder eine Begegnung bei einem Kaffee. Das Detailprogramm geben wir frühzeitig bekannt.

- Daten: Die Tage der offenen Türe werden in unserem Veranstaltungskalender publiziert

Präsentation für Bezirks- und andere Schulen

Wir stellen Ihnen unsere Ausbildungsmöglichkeiten bei einer Präsentation gerne vor. Sie erhalten aus erster Hand Informationen der Schullleitung und der Schülerschaft und können uns Fragen stellen. Bitte lassen Sie es uns rechtzeitig wissen, wenn Ihre Schule daran interessiert ist.

- Daten: jederzeit

- Anmeldung: erforderlich (email hidden; JavaScript is required)

Aufnahmebedingungen

Für Bezirksschülerinnen und ‑schüler: Anmeldung

Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler brauchen einen Notendurchschnitt von 4.7, um prüfungsfrei ins Gymnasium aufgenommen zu werden. Ausserdem benötigen sie in den Fächern Mathematik und Deutsch mindestens die Noten 4.0. Wer dieses Ziel schon im Winter des letzten Schuljahres erreicht (Zeugnis des ersten Semesters), ist bereits für den Eintritt in die Alte Kanti zugelassen. Kann dieser Schnitt bis zum Sommer gehalten werden (Abschlusszeugnis im zweiten Semester), gilt die Aufnahme als definitiv. Sinkt der Notenschnitt jedoch im Abschlusszeugnis, sind die Schülerinnen und Schüler für das erste Halbjahr provisorisch aufgenommen.

Für weitere Schülerinnen und Schüler: Aufnahmeprüfung

An der Aufnahmeprüfung teilnehmen können Bezirksschülerinnen und ‑schüler, die den notwendigen Notendurchschnitt im letzten Schuljahr in beiden Zeugnissen nicht erreicht hatten. Ausserdem Schülerinnen und Schüler mit einer Vorbildung von gleichwertigen Schulen.

Die Aufnahmeprüfung kann erst im Frühjahr nach dem Abschluss der Bezirksschule absolviert werden (also rund ein Jahr später). Die Altersobergrenze für den Eintritt in die Kanti liegt bei 18 Jahren. Die Aufnahmeprüfung erfolgt jeweils im März (Kalenderwoche 11). Die genauen Daten, Zeiten und Orte werden im Prüfungsaufgebot mitgeteilt.

Wichtige Hinweise zu den Schulstandorten

Im Aargau gibt fünf weitere Kantonsschulen: Baden, Wettingen, Wohlen, Zofingen – und natürlich die Neue Kanti, die sich wie die Alte Kanti ebenfalls in Aarau befindet. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die Wahl des Schulortes. Aufgrund der knappen Raumverhältnisse müssen manchmal Zuteilungen vorgenommen werden, so dass der Besuch der gewünschten Schule nicht garantiert werden kann.

Anmeldung

Die Anmeldung für das Gymnasium erfolgt in der Regel im letzten Schuljahr der Oberstufe. Die Schülerinnen und Schüler können sich je nach Notenschnitt direkt anmelden oder eine Aufnahmeprüfung absolvieren. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Hinweise zu den Aufnahmebedingungen sowie zur Wahl des Schulstandortes.

Ablauf der regulären Anmeldung

- Die Anmeldung wird online ausgefüllt. Die Angaben werden elektronisch übermittelt. Die nach der Übermittlung erstellte Anmeldebestätigung muss ausgedruckt werden.

- Eine erziehungsberechtigte Person muss die ausgedruckte Bestätigung unterschreiben.

- Die unterzeichnete Bestätigung wird inklusive Notenblatt der Klassenlehrperson abgegeben. Diese ist für die Weiterleitung an die Alte Kanti zuständig.

Erfolgt die Anmeldung nicht im Abschlussjahr der Bezirks- oder Sekundarschule, ist die unterzeichnete Bestätigung inklusive weiterer Unterlagen und Zeugnisse, die den aktuellen Bildungsgang belegen, direkt an die Alte Kanti zu senden. - Die Aufnahme an das Gymnasium wird in der Regel bis Ende Juni (zwei Monate vor dem Eintritt im August) schriftlich bestätigt.

Bei der Anmeldung müssen folgende Entscheide getroffen werden:

- eines der folgenden Grundlagenfächer: Bildnerisches Gestalten oder Musik inkl. Instrument

- Regulärer Maturitätslehrgang oder eine unserer Spezialabteilungen: Immersion, NAWIMAT oder Sportgymnasium

- ein Akzentfach aus der folgenden Auswahl: Geistes- und Sozialwissenschaften, Latein, Mathematik oder Moderne Sprachen

- Wahl von Freifächern nach individuellem Interesse

- Auswirkungen auf die Wahlmöglichkeiten für das Schwerpunktfach (3./4. Klasse):

Das Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten bzw. Musik kann nur gewählt werden, wenn das entsprechende Grundlagenfach resp. das Freifach Bildnerisches Gestalten besucht wurde.

Die Schwerpunktfächer Französisch und Italienisch können später nur gewählt werden, wenn das Freifach Italienisch besucht wurde.

Das Schwerpunktfach Latein kann später nur gewählt werden, wenn das Akzentfach Latein oder das Freifach Latein besucht wurde.

Ablauf der Anmeldung zur Aufnahmeprüfung

- Die Anmeldung wird online ausgefüllt. Die Angaben werden elektronisch übermittelt. Die nach der Übermittlung erstellte Anmeldebestätigung muss ausgedruckt werden.

- Eine erziehungsberechtigte Person muss die ausgedruckte Bestätigung unterschreiben.

- Die unterzeichnete Bestätigung und weitere Unterlagen und Zeugnisse, die den aktuellen Bildungsgang belegen, sind so schnell wie möglich (spätestens bis jeweils Ende Februar), direkt an die Alte Kanti zu senden.

- Wichtiger Hinweis: Eine Einladung zur Aufnahmeprüfung folgt je nach Anmeldedatum. Wer sich bis Ende Februar anmeldet, macht die Prüfung im März des gleichen Jahres. Bei einer späteren Anmeldung sind die Schülerinnen und Schüler erst für die Prüfung im Jahr darauf zugelassen.

- Die Information über das Resultat der Prüfung erfolgt schriftlich. Die Bestätigung einer bestandenen Aufnahmeprüfung ist gleichbedeutend mit der definitiven Aufnahme an die Alte Kanti.

Wichtige Hinweise:

- Mehr Infos und Prüfungsvorbereitung (inkl. letztjährige Aufnahmeprüfungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik)

- Merkblatt zur Aufnahmeprüfung

Kosten

Es wird kein Schulgeld erhoben. Das Unterrichtsmaterial (inkl. persönlicher Laptop, Lager und allfällige Exkursionen) beläuft sich auf ca. 5’000 Franken für die ganze Schulzeit. Dieser Richtbetrag variiert je nach Wahl der Angebote.

Es können Stipendien beantragt werden. Die Höhe der finanziellen Unterstützung richtet sich unter anderem nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Weitere Informationen

Aufbau der Ausbildung

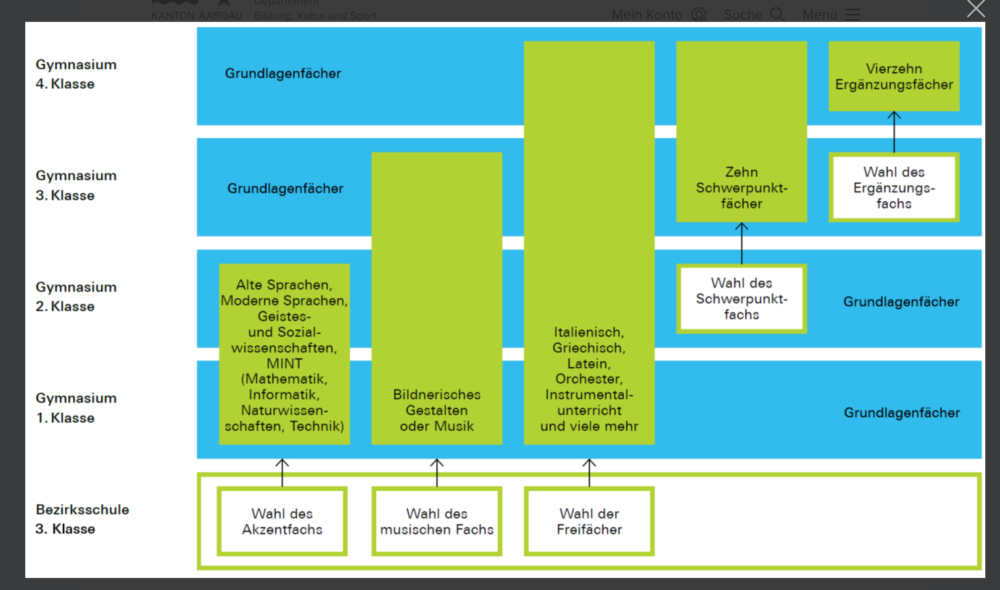

Die Ausbildungszeit im Gymnasium ist zweigeteilt: Auf zwei Jahre Grundstufe folgen weitere zwei Jahre Vertiefungsstufe.

Grundstufe

In den ersten zwei Schuljahren sind zehn Grundlagenfächer obligatorisch. Die Studierenden wählen darüber hinaus ein weiteres Pflichtfach nach eigenem Interesse: das Akzentfach. Zur Auswahl stehen die Monofächer Latein und Mathematik, ausserdem die Fächerkombinationen Moderne Sprachen oder Geistes- & Sozialwissenschaften. Die Wahl des Akzentfaches ist verbindlich und bestimmt, in welcher Abteilung die Studierenden aufgenommen werden. Zudem können von Beginn weg Freifächer nach Wahl besucht werden.

Vertiefungsstufe

In den letzten beiden Jahren des Gymnasiums setzen die Studierenden zunehmend grössere inhaltliche Schwerpunkte. Im dritten Jahr wählen sie aus einem grossen Angebot ein Schwerpunktfach aus, das bis zur Matura unterrichtet wird und relevant für die Abschlussprüfung ist. Im vierten und letzten Jahr kommt ein Ergänzungsfach dazu, welches das das eigene Ausbildungsprofil abrundet.

Abschlussarbeiten & ‑prüfungen

Im vierten Schuljahr schreiben die Studierenden eine Maturaarbeit, in der eigene Interessen und Neigungen verfolgt werden. Die Ausbildungszeit wird beendet mit schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen.

Promotion

Übersicht: Promotionsordnung

Die Promotionsordnung gibt eine Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen. Noch ausführlicher ist der kantonale Gesetzestext.

Jahrespromotion

Im Gymnasium gilt die Jahrespromotion. Jeweils am Ende des Schuljahres erhalten alle Studierenden ein Zeugnis, das über die Beförderung oder Nichtbeförderung in die nächsthöhere Klasse entscheidet.

Promotionsfächer

Im Zeugnis zählen alle Fächer einfach: die Grundlagenfächer (ausser Sport) und das Akzentfach, später das gewählte Schwerpunkt- und Ergänzungsfach. Es dürfen nur maximal vier ungenügende Noten vorkommen, die doppelt kompensiert werden müssen (Beispiel: die Note 3 in einem Fach durch die Note 5 in zwei anderen Fächern).

Fächerübersicht

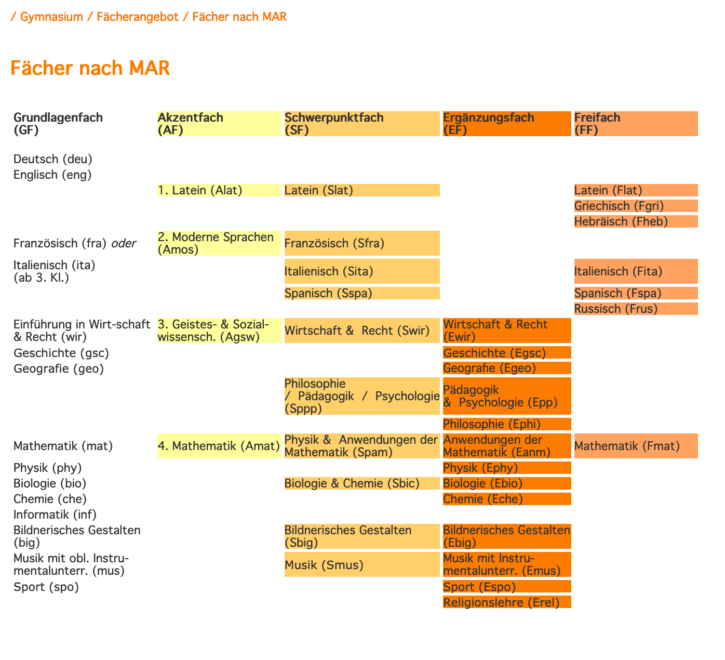

Im Gymnasium erwartet die Studierenden eine Vielfalt an Fächern. Diese sind aufgeteilt in folgende Kategorien:

1. Obligatorisch: Grundlagenfächer

Die meisten Fächer aus vorherigen Schulen finden im Gymnasium eine Fortsetzung. Dazu kommen weitere Grundlagenfächer dazu, wie zum Beispiel Wirtschaft & Recht und Informatik. Die Studierenden wählen ausserdem entweder Bildnerisches Gestalten oder Musik inkl. Instrument.

Im dritten Schuljahr haben die Studierenden theoretischen und praktischen Projektunterricht, der sie auf das Schreiben der Abschlussarbeit (Maturaarbeit) vorbereitet.

2. Pflicht nach Wahl: Akzent‑, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer

Fast jedes Schuljahr wählen die Studierenden Vertiefungsfächer aus. Damit wird ihnen schrittweise eine individuelle Ausbildung ermöglicht. In der Grundstufe ist dies das Akzentfach. In der Vertiefungsstufe wird es vom Schwerpunktfach abgelöst, dazu kommt im letzten Schuljahr ein Ergänzungsfach. Die Anzahl Lektionen pro Woche steigt dabei an (1. Schuljahr: 3 Lektionen, im 4. Schuljahr sind es total 9 Lektionen).

3. Freie Wahl: Freifächer

Eine Reihe von Freifächern komplettiert das Unterrichtsangebot. Sie stehen – sofern es der Stundenplan zulässt – zur individuellen Kombination zur Verfügung. Jede Kantonsschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine andere Auswahl.

Stundentafel

Die Stundentafel gibt eine Übersicht zu den Anzahl Lektionen (in allen Fächerkatgeorien und Schuljahren).

Grundlagenfächer

Die Grundlagenfächer sind für alle Studierenden obligatorisch. Einige gehören während vier Jahren zum Stundenplan, etwa Deutsch und Mathematik. Andere beginnen später (z.B. Physik) oder enden bereits nach dem dritten Schuljahr (z.B. Biologie oder Chemie). Es gibt aber auch Wahlpflichtfächer: Französisch kann beispielsweise ab dem dritten Schuljahr durch Italienisch ersetzt werden. Eine Übersicht zur Stundentafel finden Sie hier.

Lehrpläne der Grundlagenfächer

- Bildnerisches Gestalten (big)

- Biologie (bio)

- Chemie (che)

- Deutsch (deu)

- Englisch (eng)

- Französisch (fra)

- Geografie (geo)

- Geschichte (gsc)

- Griechisch und Latein (grit)

- Informatik (inf)

- Instrumentalunterricht (ins)

- Italienisch (ita)

- Mathematik (mat)

- Musik (mus)

- Physik (phy)

- Sport (spo)

- Wirtschaft und Recht (wir)

Hinweise zu Bildnerisches Gestalten und Musik inkl. Instrument

- Bei der Anmeldung entscheiden sich die Studierenden für eins von diesen beiden Grundlagenfächern, welche je drei Schuljahre lang unterrichtet werden.

- Bildnerisches Gestalten kann auch als Freifach gewählt werden.

- Beim Grundlagenfach Musik ist Instrumentalunterricht obligatorisch, dieser ist ebenfalls promotionsrelevant und dauert eine zusätzliche Lektion pro Woche. Mehr Informationen

Akzentfächer

Angehenden Schülerinnen und Schülern der Alten Kanti stehen folgende vier Akzentfächer zur Auswahl, von denen eines bei der Anmeldung an das Gymnasium gewählt werden muss:

Geistes- und Sozialwissenschaften (Agsw)

Porträt Akzentfach Agsw (youtube)

Der Unterricht in den Grundlagenfächern Geschichte, Geografie sowie Wirtschaft und Recht wird ergänzt und vertieft. Als Fächerkombination erlaubt dieses Akzentfach den Studierenden, sich gesellschaftlichen Phänomenen aus verschiedenen Blickwinkeln zu nähern.

- Voraussetzungen: Es gelten keine besonderen Bestimmungen.

- Anschlussmöglichkeiten: Dieses Akzentfach bietet eine optimale Vorbereitung auf das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht, Ergänzungsfach Geschichte, Ergänzungsfach Geographie – aber auch alle anderen Fächer sind wählbar.

- Lehrplan Agsw

Latein (Alat)

Porträt Akzentfach Latein (youtube)

Latein ist eine wichtige Schlüsselsprache für viele europäischen Sprachen. Neben grundlegenden Sprachkenntnissen werden auch kulturelle und kommunikative Grundlagen vermittelt.

- Voraussetzungen: Belegen können es nur Studierende, die bereits in der Bezirksschule Lateinunterricht hatten.

- Anschlussmöglichkeiten: Dieses Akzentfach bereitet auf das Schwerpunktfach Latein und damit auf den Abschluss des sogenannten Grossen Latinums vor (Pflicht für gewisse universitäre Studien). Wer sich gegen Latein als Schwerpunktfach entscheidet, kann nach dem Akzentfach noch ein Jahr lang den Freifachkurs Latein besuchen und am Ende des 3. Schuljahres das Kleine Latinum erwerben.

- Lehrplan Alat

Weitere Hinweise:

- Schülerinnen und Schüler, die moderne Fremdsprachen als Freifächer belegen möchten (vor allem Italienisch oder Spanisch), wählen mit Vorteil das Akzentfach Latein.

- Latein kann ab dem ersten Schuljahr auch als Freifach gewählt werden.

- Studierende der Spezialabteilung Immersion, welche das Freifach Griechisch belegen möchten, müssen als Akzentfach Latein wählen.

Mathematik (Amat)

Porträt Akzentfach Mathematik (youtube)

Der Unterricht vermittelt eine vertiefende Zusatzbildung zum Grundlagenfach Mathematik: von der Äquivalenz in der Elementaren Logik bis zur Zahlentheorie.

- Voraussetzungen: Es gelten keine besonderen Bestimmungen.

- Anschlussmöglichkeiten: Das Akzentfach ist die ideale Vorbereitung auf das Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik sowie das Ergänzungsfach Informatik. Es bringt aber auch Vorteile für Studierende, die später ein anderes Schwerpunktfach wählen (z.B. Biologie und Chemie, oder Wirtschaft und Recht).

- Lehrplan Amat

Moderne Sprachen (Amos)

Porträt Akzentfach Moderne Sprachen (youtube)

Das Phänomen Sprache wird auf verschiedenen Ebenen untersucht. Einerseits wird der Unterricht in den Grundlagenfächern Deutsch, Französisch und Englisch praktisch vertieft, anderseits werden verschiedene Sprachen miteinander verglichen und theoretisch reflektiert.

- Voraussetzungen: Es gelten keine besonderen Bestimmungen.

- Anschlussmöglichkeiten: Dieses Akzentfach bietet eine optimale Vorbereitung auf ein sprachliches Schwerpunktfach.

- Lehrplan Amos

Schwerpunktfächer

Die Wahl des Schwerpunktfaches prägt das persönliche Ausbildungsprofil der Studierenden am stärksten. Der beim Schulbeginn gefällte Entscheid (Akzentfach) kann noch einmal überdacht und allenfalls geändert werden. Entscheidend für die Wahl sind die schulischen Interessen und Leistungen sowie zukünftige Studien- oder Berufsziele. Ein Schwerpunktfach kann sich positiv auf ein späteres Studium in einem bestimmten Fachbereich auswirken, weil gewisse Grundlagen bereits erarbeitet wurden. Die Entscheidung für ein Schwerpunktfach hat jedoch keinen direkten Einfluss auf die Aufnahme in einen bestimmten Studiengang.

Wichtige Informationen

- Wahl: Für welches Schwerpunktfach soll ich mich entscheiden?

- Informationsveranstaltungen: Diese finden jährlich im November statt (Veranstaltungskalender).

- Beginn und Dauer: Die Wahl des Schwerpunktfaches erfolgt vor dem Eintritt ins 3. Schuljahr und ist verbindlich. Der Unterricht umfasst sechs Lektionen pro Woche und dauert insgesamt zwei Jahre.

- Organisationsstruktur: Schwerpunktfächer werden in Kursgruppen mit Studierenden aus verschiedenen Abteilungen geführt.

- Durchführung: Die Anmeldezahlen entscheiden, ob ein Schwerpunktfach zustande kommt. Falls das nicht der Fall sein sollte, können die dafür angemeldeten Studierenden den Kurs wechseln oder den gewählten Kurs an einer unserer Nachbarschulen besuchen, denn das Angebot ist an allen sechs Aargauer Kantonsschulen gleich.

Fächer und ihre Lehrpläne

Ergänzungsfächer

Das Ergänzungsfach rundet das individuelle Ausbildungsprofil ab: Es wird erst im letzten Jahr vor der Matura unterrichtet und umfasst vier Lektionen pro Woche. Zusätzlich zum Schwerpunktfach ermöglicht es eine Vertiefung aus Neigung oder kann im Hinblick auf die spätere Berufs- und Studienwahl gewählt werden.

Wichtige Informationen

- Wahl: Für welches Ergänzungsfach soll ich mich entscheiden?

- Informationsveranstaltungen: Diese finden jährlich im November statt, nächste Termine siehe Veranstaltungskalender.

- Beginn und Dauer: Die Wahl des Ergänzungsfaches erfolgt nach der Hälfte des 3. und gilt für das 4. Schuljahr. Der Unterricht umfasst vier Lektionen pro Woche und dauert insgesamt ein Schuljahr.

- Voraussetzungen: Das Ergänzungsfach darf nicht dasselbe sein wie das gewählte Schwerpunktfach. Wer als Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten oder Musik gewählt hat, darf als Ergänzungsfach weder Bildnerisches Gestalten noch Musik oder Sport wählen.

- Organisationsstruktur: Ergänzungsfächer werden in Kursgruppen mit Studierenden aus verschiedenen Abteilungen geführt.

- Hinweis zur Durchführung: Die Anmeldezahlen entscheiden, ob ein Ergänzungsfach zustande kommt. Falls das nicht der Fall sein sollte, können die dafür angemeldeten Schülerinnen und Schüler den Kurs wechseln oder den gewählten Kurs an einer unserer Nachbarschulen besuchen, denn das Angebot ist an allen sechs Aargauer Kantonsschulen gleich.

Fächer und ihre Lehrpläne

- Anwendungen der Mathematik (Eanm)

- Bildnerisches Gestalten (Ebig)

- Biologie (Ebio)

- Chemie (Eche)

- Geografie (Egeo)

- Geschichte (Egsc)

- Informatik (Einf)

- Instrumentalunterricht (Emus)

- Pädagogik und Psychologie (Epps)

- Philosophie (Ephi)

- Physik (Ephy)

- Religionslehre (Erel)

- Sport (Espo)

- Wirtschaft und Recht (Ewir)

Freifächer

Unsere Studierenden können aus einer breiten Palette von Freifächern auswählen. Freifächer können mehrjährig sein oder auch nur ein Semester dauern. Sie können nach Interesse kombiniert werden, sofern der Stundenplan es zulässt.

Für die folgenden Freifächer ist die Anmeldung vor dem Eintritt in die Schule erforderlich:

- Instrumentalmusik an der Alten Kanti

(kantonale Bestimmungen zum Instrumentalunterricht am Gymnasium) - Italienisch

- Griechisch

- Latein

Gewisse Freifächer müssen belegt werden, um ein späteres Angebot nutzen zu können:

- Italienisch und Latein ab der 1. Klasse als Voraussetzung für die Schwerpunktfächer Französisch, Italienisch und Latein ab der 3. Klasse

- Spanisch in der 2. Klasse als Voraussetzung für das Schwerpunktfach Spanisch ab der 3. Klasse

Diese Palette an Freifächern bieten wir seit Jahren zusätzlich an, teilweise in Zusammenarbeit mit der Neuen Kantonsschule Aarau:

Arabisch, Bildnerisches Gestalten, Buchhaltung am PC, Chinesisch, Chor, Hebräisch, Jazz-Orchester, Klassisches Orchester, Musikensembles, weitere Musikkurse, Politische Bildung, Religion, Russisch, Schwedisch, Sprachzertifikate Englisch, Sprachzertifikate Französisch, Theater

Immer wieder kommen neue Angebote dazu, wie der Investment-Club oder Französisch-Konversation.

Projektunterricht

Von Beginn weg lernen unsere Studierenden verschiedene Methoden kennen, wie sie eigene Projekte planen und durchführen können. Bis zur Maturaarbeit wissen sie um die zentralen Elemente von Projektzyklen: von der ersten Ideenfindung, übers Initiieren – bis zum gelungenen Abschluss. Damit sind sie bis zur Matura mit den nötigen Arbeitstechniken ausgerüstet, um beispielsweise in einem späteren Studium eigene schriftliche Arbeiten verfassen zu können.

In verschiedenen Fächern: Grundstufe

Der Projektunterricht ist im ersten und zweiten Schuljahr in verschiedene Fächer integriert. Neben Arbeitsmethoden wird der Umgang mit Informationen und ihre Beschaffung thematisiert, ebenso werden Präsentationstechniken vermittelt.

Projektunterricht (PRO): Vertiefungsstufe

Im dritten Schuljahr ist Projektunterricht ein eigenes Fach mit zwei Lektionen pro Woche, dazu kommt zusätzliche Zeit für eine eigene Projektarbeit in Kleingruppen. Die Grundlagen gehen nun in die Tiefe und so sind die Studierenden am Ende des Projektunterrichts optimal vorbereitet auf die Maturaarbeit, die sie im vierten Schuljahr beschäftigen wird.

Austauschjahr

Längere Aufenthalte im Ausland sind eine Erweiterung des eigenen Horizonts und fördern die Sprachkompetenz. Wir ermöglichen unseren Studierenden Austauschjahre und ‑semester, in denen sie ihre Ausbildung fortsetzen. Damit unterstützen wir das Eintauchen in eine fremde Sprache und Kultur.

Abreise und Wiedereintritt

- Schuljahr: Es ist in der Regel kein Austausch möglich.

- Schuljahr: Wer sein Austauschjahr auf das zweite Schuljahr legt, kann bei der Rückkehr direkt ins dritte Schuljahr einsteigen (d.h. auch in die vorherige Schulklasse). Es ist jedoch auch möglich, danach das zweite Schuljahr zu absolvieren (was mit einem Schulklassenwechsel einhergeht). Der Wiedereintritt ins zweite Schuljahr gilt nicht als Repetition.

Ein Austauschsemester kann im ersten oder zweiten Semester absolviert werden. Für die Promotion in die nächste Klasse gelten die Leistungen des an der Alten Kanti absolvierten Schulsemesters. - Schuljahr: Bei einer Abwesenheit während dem dritten Schuljahr muss bei Rückkehr zwingend das dritte Schuljahr angetreten werden (was mit einem Schulklassenwechsel einhergeht). Der Wiedereintritt ins dritte Schuljahr gilt nicht als Repetition.

- Schuljahr: Es ist kein Austausch möglich.

Für Schüler*innen der Spezialabteilung Immersion gelten spezielle Bedingungen, ebenso für NAWIMAT.

Anforderungen

Wir empfehlen Aufenthalte im Ausland kontaktfreudigen und anpassungsfähigen Studierenden, die bei guter Gesundheit sind und über ein hohes Mass an Eigenverantwortung verfügen. Die Lehrpläne der ausländischen Schulen unterscheiden sich meist deutlich von denen der Alten Kanti. Für einen erfolgreichen Wiedereintritt nach einem Austauschaufenthalt sind darum gute schulische Leistungen erforderlich – sowie die Bereitschaft, die stofflichen Lücken nach der Rückkehr selbständig nachzuarbeiten.

Organisationen

Verschiedene Organisationen bieten Programme an, in denen die Studierenden Gastschulen besuchen und bei Gastfamilien wohnen. Die Alte Kanti arbeitet dafür mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen zusammen, die dem Dachverband Intermundo angeschlossen sind: AFS, YFU, Rotary Jugendaustausch und International Experience. Allenfalls ist auch ein Austauschaufenthalt auf privater Basis möglich.

Anmeldung

Die Schülerinnen und Schüler melden sich direkt bei ihrer jeweiligen Organisation und reichen danach ein Gesuch bei der Schulleitung ein.

Maturaarbeit

Die Maturaarbeit wird im letzten Schuljahr individuell oder in Kleingruppen verfasst. Die Studierenden wenden die in der Ausbildung gelernten Arbeitstechniken an und initiieren ein eigenes Projekt, das sie als schriftliche Arbeit abgeben – oder schriftlich dokumentieren und kommentieren. Dafür sind verschiedene Herangehensweisen und Themen zulässig: Die Schüler*innen können zum Beispiel ein kreatives oder technisches Projekt angehen, oder mit einer eigenen Forschungsfrage eine Untersuchung durchführen.

Bei ihrem Vorhaben werden sie von einer Lehrperson betreut. Die Maturaarbeit endet mit einer mündlichen Präsentation, die neben dem schriftlichen Teil ebenfalls beurteilt wird.

Abschlussprüfungen und Matura

Das vierte und letzte Schuljahr endet mit schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen. Die Studierenden werden in den Grundlagen‑, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern geprüft und erhalten anschliessend ein Maturitätszeugnis. Die Matura berechtigt für ein Studium oder eine anderweitige Ausbildung.

Wichtige Dokumente

Wege nach der Matura

Nach dem Gymnasium stehen den Maturandinnen und Maturanden verschiedene weitere Ausbildungs- und Berufswege offen.

Studium

Die Matura berechtigt zu einem Studium an Hochschulen im In- und Ausland: alle Universitäten, Eidgenössische Technische Hochschulen (ETH, EPFL), Pädagogische Hochschulen (PH), Fachhochschulen (FH).

Über das Praxisjahr an eine Fachhochschule

Für praktisch veranlagte Maturandinnen und Maturanden bietet es sich an, in einem Praktikum ein Jahr lang in die Arbeitswelt einzutauchen. Danach sind sie berechtigt, an einer Fachhochschule (FH) zu studieren. Verschiedene Fachhochschulen bieten ein strukturiertes Praktikum an, das optimal auf das Studium vorbereitet. Beispiele sind das Praxisjahr für technische Ausbildungen oder ein kaufmännisches Praktikum für ein späteres Wirtschaftsstudium.

Andere Ausbildungen und Berufseinstiege

Für bestimmte Berufsrichtungen gibt es höhere Fachschulen und andere Ausbildungen: zum Beispiel für angehende Pilotinnen, Pflegefachmänner oder Journalistinnen. Auch ein Einstieg im Bankenwesen oder bei der Flugüberwachung sind Optionen. Nach der Matura sind auch direkte Berufseinstiege möglich, etwa eine verkürzte Lehre in einem Betrieb (on-the-job).

Genauere Infos zu allen Optionen finden Sie bei der Berufs- oder Laufbahnberatung.

Nächste Termine

Kontakt & Beratung

Dr. Fabia Brentano Ackermann

Prorektorin, Biologie

E-Mail: fabia.brentano@ag.ch